06

HIROKO ISHIZAWA

日本語の花を咲かせる

石沢弘子 Hiroko Ishizawa

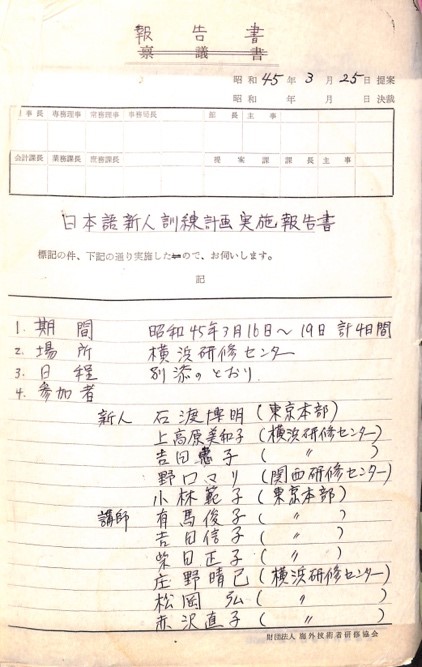

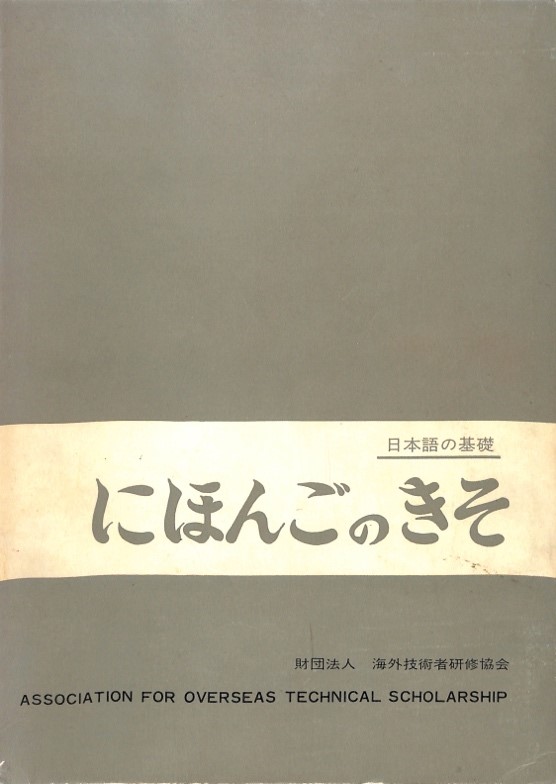

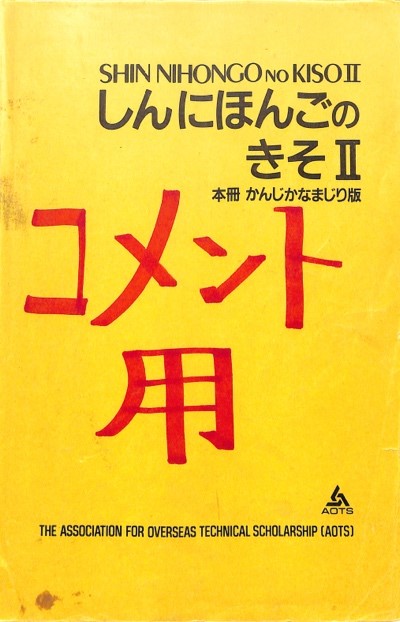

1945年神奈川県横浜市生まれ。1968年早稲田大学教育学部国語国文科卒。1968年から1971年まで山脇学園中学校・高等学校国語科教諭を務め、1971年に、外務省の外郭団体である国際交流サービス協会(IHCSA)の日本語教師となる。1972年に財団法人海外技術者研修協会(AOTS)に常勤日本語講師として着任。国内外の日本語教育に多大な影響を与え戦後を代表する日本語教科書となった『にほんごのきそⅠ』(1974年)、『にほんごのきそⅡ』(1981年)、『しんにほんごのきそⅠ』(1990年)、『しんにほんごのきそⅡ』(1993年)、『みんなの日本語初級Ⅰ』『みんなの日本語初級Ⅱ』(1998年)、の開発に参加し、『しんにほんごのきそ』シリーズでは制作委員長を、『みんなの日本語』シリーズでは監修を務めた。1999年にはAOTSに新設された日本語課の初代課長に就任し、日本語教育、日本語教材開発、教師養成に寄与した。2006年に AOTS を退職した後、2008年9月より目白大学の要請で留学生別科日本語専修課程(JALP)の立ち上げに携わり、2009年より同大学日本語・日本語教育学科教授、日本語教育センター長、留学生別科長を務めた。2016年に目白大学を退職。2019年4月よりKOYO国際学院の校長に就任。

-

『にほんごのきそ』(海外技術者研修調査会,1974(Ⅰ)・1981(Ⅱ))

-

『しんにほんごのきそ』(スリーエーネットワーク,1990(Ⅰ)・1993(Ⅱ))

-

『みんなの日本語初級』(スリーエーネットワーク,1998(Ⅰ)・1998(Ⅱ))

快活でたくましく

横浜生まれ横浜育ち、生粋の浜っ子である石沢氏は、国際色豊かな土地で育った。

── 横浜は中華街があるので、親族が冠婚葬祭のときに利用していました。そこは中国の世界。それからもう一つは、港の見える丘公園。フランス公園とか外国の方がたくさん眠っている外国人墓地があるので、異国情緒溢れる所でした。あと、子どもの時、伊勢佐木町へ時々行くと、アメリカの兵隊さんたちがいて、「ちょうだい」とか言うとパーっとチョコをくれるのね。ふんふんって香りかいで、「ああアメリカのにおいだ」って言って。そういうような雰囲気の土地でしたね。

自分の幼少期を「ガキ大将」と言う。幼くして両親を亡くし、兄と別れ、いくつかの家庭を転々とした苦労の人だが、その性格は快活でたくましい。

学校でもらった教科書は一日で全て読んでしまうというほど、読書好きであった。

── 私が養女になったのが小学校1年生だったんですが、初めて会ったとき、養母が本を買ってくれたんです、駅降りて。そしたら「何がいい?」って聞かれて。私は童謡の本を買ってもらったんです。それで、歌ばっかり歌ってましたね。「カラスなぜ鳴くの」とかね。

勉強に目覚めたのは中学生の頃だ。国語の先生に作文を褒められたのだと言う。

── うち、クモがたくさんいたので、クモを観察して子どもが生まれて子どもが散らばっていく様子とか書いたら、「これは素晴らしい」とか言われて。

国語の先生は、昼休みの購買部も自営しており、ノートや鉛筆などを売っていた。石沢氏はその手伝いをする傍ら、勉強をたくさん教えてもらった。文章を書くのが好きで、高校時代は授業中に小説を書いて、先生に見つからないようクラスの仲間に回覧していた。学ぶ楽しさを覚えた石沢氏は、大学へ行って国語教師になるという夢を持った。当時はまだ女性の進学が今日ほどは一般的ではなかった。育ての親からは将来のことを考え「女も教育を受けて手に職をつけたほうが良い」とアドバイスされた。「六大学なら行かせてあげる」って言われて、それで猛勉強したの。

必死に受験勉強をし、早稲田大学教育学部国語国文科に合格。国語教師を目指す石沢氏の頭には、研究者や日本語教育という文字は全くなかったという。

折しも文学部では女子学生の比率の増加から「女子大生亡国論」がメディアを賑わせていたが、サークルに自分の居場所を見つける。旅の会、である。

── 旅をこよなく愛する会なんです。「女の子も一人で旅をしろ」って言って。

大学生活は旅の会一色になった。他学部の仲間とほとんどの時間を部室で過ごし、知床旅情や琵琶湖周航の歌など当時流行っていた叙情的な歌を皆で唄いながら、「旅友」をガリ版で作っていた。一人旅に何度も赴き、会の仲間たちと長野県美ヶ原の近くに500坪の土地を買い、山小屋を建てたことも思い出深い。

── 旅の会で私は、決断、勇気、実行っていうのを学んだかな。これがその後の自分の人生の指針になっている。

旅の会抜きでは語れない大学生活を、石沢氏はこう振り返る。

── 大学は勉強に行ったんじゃなくて、何か違うものを身に付けたような気がします。

それは自分の居場所であり、仲間であり、そして何よりも、自分のことは自分でせねばならないという、強い自立心だ。

国語教師から日本語教師へ

大学卒業後、旅の会の先輩が勤めていた山脇学園中学校・高等学校 に、国語科教諭として就職した。中学生と高校生に対し、現代文から漢文古文、文法、あらゆる分野を教えたという。

── 楽しかったですね。まだ若かったので、国語のことを教えることはとても好きでしたね。小説や詩、随筆、古典等情緒的なものが、すごく好きだった。

しかし、次第に様々なことが見えてきた。

── 人間教育に私は向いてないなと思ったの。あの当時、クラス担任っていうのは道徳とか教えなきゃいけないのね。自分がまだ未熟で人間ができてないのに、道徳なんて教えられるかって。それから子どもたちが思春期っていうんですか。そういうことに振り回されるのが向いてなかったので、自分は力及ばないなと。それからやっぱり、視野がすごく狭くなってるなと感じたんですね。

四年間教鞭を執った後、石沢氏は広い世界を見てみたいと、退職後半年間は様々な仕事をした。パン屋のアルバイト、喫茶店のウエイトレス。色々な世界での生活を楽しんでいた時、朝日新聞に掲載された、外務省の外郭団体である国際交流サービス協会(IHCSA) による日本語教師募集記事を偶然見つける。

── 「国語教師は分かるけど日本語教師って何かな」っていうのが、初めての日本語教育との接点。

日本語教師の仕事は想像もつかなかったが、面白そうだと感じた。

── 私は学校を辞めましたけども、教えることは好きだったんですね。ただ人間教育とかそういうものは自分には向いてないなと思ったので、人間教育を外した教育には関心があった。

すぐに応募し、採用された。当時は日墨交換留学生の制度がスタートした頃で、メキシコからの留学生への日本語教育が展開されていた。授業見学ばかりの毎日が2か月続いた。クラス担当教員は、東京外国語大学の尾野秀一教授で、授業は文法翻訳法。留学生の中のいたずらな者が騒ぐとチョークが飛んできた。

石沢氏は尾野教授に授業の実践的なやり方を教えてほしいと頼んだ。すると、「私の弟子が横浜にいるから」とAOTS を紹介してくれた。AOTS横浜研修センターは偶然にも自宅から車で10分の所にあった。

松岡弘氏との出会いと教材開発

── これが、日本語の授業なのか。

日本語教師として走り出した石沢氏が、その教育に圧倒されたのは、AOTSを見学した時だ。

尾野教授の教え子の松岡氏は汐見台のAOTS横浜研修センターで専任の日本語教師として指導していた。授業見学に行った石沢氏は、その教育の多様さに目を開かされる。

── その当時にもうオーバーヘッドプロジェクター(OHP)を使って直接法で、絵教材やフラッシュカードなども使って、見事なオーラルパターンプラクティス をわーっとやってて、もう圧倒されたんですよ、私。それで、すごいなあって、すっかり魅了されたんですね。

当時、松岡氏は『にほんごのきそ』 を夜遅くまで作っている最中で、人手が足りなかったと言う。韓国の国民学校出身の、日本語レベルの高い学生を対象にした授業の担当者を探していた松岡氏は、石沢氏の国語教師という経歴に目をつけた。

── 「国語の先生をしてたんでしょう」と言って、「できるね」とか言われて、授業をやっているうちにとんとん拍子にこちらの非常勤の話が決まって、半年後の1972年かな。4月から専任になったんです。

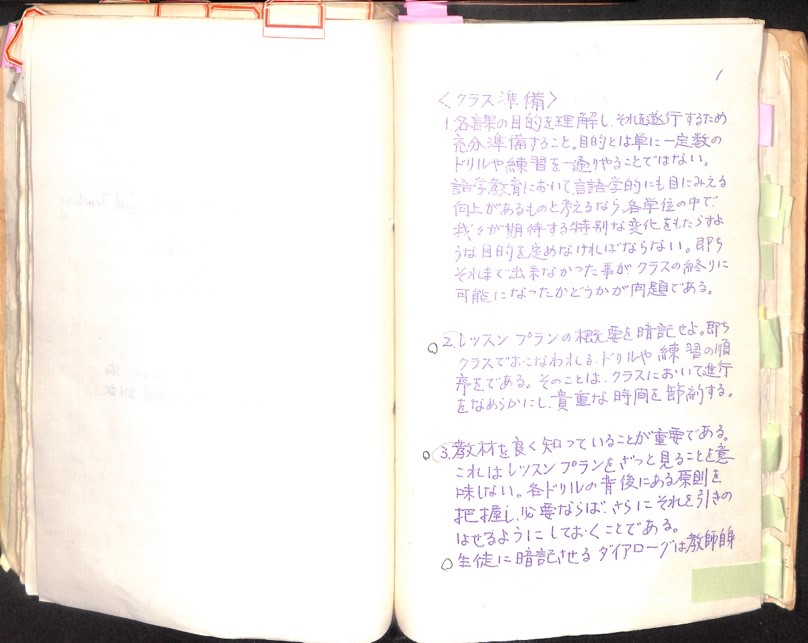

まず始まったのは、新人訓練だった。当時、市販の参考資料などは全く無く、AOTSが独自に作っていた教材を使って、先輩が手取り足取り指導をしてくれた。指導はきめ細やかで5分刻みの教案の作り方を徹底的に教えられた。

先輩の授業を1課から全見学し、次のサイクルで少しずつ授業に入った。復習、新出語彙の導入、文型の導入から練習、会話と、1課分を行えるようになるまでに3か月はかかった。授業に入るときには、教案のチェックをしてもらった後に、実際の授業を先輩が見学し、コメントをたくさん受ける。一人前になるまで、しっかりと育てられた。

── 新人訓練の資料の中に、『すべき・すべからず集』っていうのがあって。これをバイブルのように私たち、たたき込まれたんですね。松岡弘さんが、1968年にイーストウェストセンターの奨学生としてハワイで学んだ時に入手したものを翻訳してくれたんですけど。これはつまり教師がしなきゃいけないこと、授業の準備とか授業の実施に当たって守らなきゃならないこととか、そういう心構えのようなものがたくさん書いてあるんですね。いわばAOTSの教師たちのポリシーですね。これらは教材にも反映されていると思います。

石沢氏はAOTSを、戦後日本語教育における有数の人材養成機関だと言う。

── 日本語学校とか大学機関とかがまだ未整備だった時代に、独自にAOTSでやっていたの。それも一流の先生を呼んだ。本物の方を連れてきて、本物の講義をしてくれた。内部でも日本語研究に熱心でしたね。AOTSの機関紙『研修』に文法や比較言語、授業研究に関する日本語研究の小論を投稿していました。また、企業で実地研修中の研修生や帰国研修生の日本語学習支援の目的で読み物を書き下し『研修』に掲載したりもしました。これらは後、合本にして出版をしました。

日本語教師という仕事に、すぐにやりがいを見出した。

── 向いてましたね、自分に。合ってましたね。だから本当に日本語教育やって良かったなとも思うし、楽しかったしね。

石沢氏が巡り合った天職は、伸びしろの大きい仕事でもあった。

── 本当に今から思えばこれから伸びる仕事だったと思うんですね。それを知らないで入って。これがもっとお金のことを考えていればもっと経済的には成功したかもしれないけど、大切なのはお金じゃなくて。仕事の意味では自分ではいい道を選んだかなと。決断、勇気、実行で良かったかなと。

専任教員となった石沢氏は、すぐに『にほんごのきそ』の教材開発にも関わり始め装丁デザインを松岡氏に頼まれた。教材開発は現場の教師としては急務だった。日本語を教えなければならない生徒はたくさんいる。しかし、そのための優れた教材は全くと言っていいほど無かったのである。

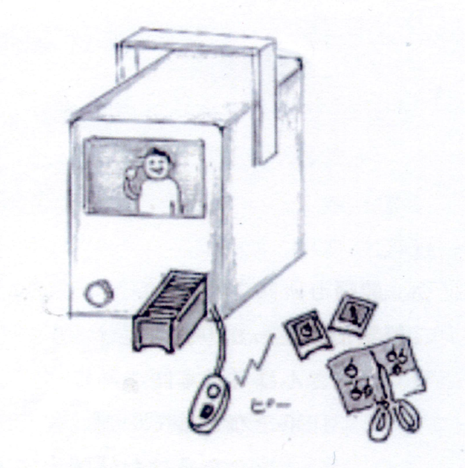

インドネシアのフェロニッケル精錬工場の、来日前研修に関わった体験は、石沢氏の教材開発熱の引き金になっている。インドネシアの国営企業と日本の太平洋金属がスラウェシ島ポマラに現地工場を建設するにあたり、立ち上げ要員となる人材に松岡氏が日本語教育をする運びとなった。教師は松岡氏一人、現地では25名の研修生を分けて2部制の授業を展開せざるを得なかった。そこで松岡氏が考えたのがオートスライドであった。これは、絵が描いてあるスライドに音声をつけ、文型練習ができるようにしたもので、松岡氏が1クラスを教えている間、待機中のもう1つのクラスがこれで自習する。そのオートスライドの作成を松岡氏から頼まれたのだ。

── 松岡さんが4か月、来日前日本語教育をして、もう『にほんごのきそⅠ』が終わってたんです。その次にやる教科書がなかったの。でも選抜され優秀で責任感ある研修生たちがもっと教えてくれ、もっと教えてくれって言うんですよ。宿題出せば、「ありがとうございまーす!」って言って、そういう熱意に、もう打たれて、なんとか教材を作ってあげたいなと思って。

毎日毎日、先輩と明日の授業内容を考え、語彙帳を作り、インドネシア語通訳をつかまえ訳してもらう。自転車操業で、懸命に教えていた。語彙を覚えてもらうためにイラストがあれば覚えやすいと思い、2か月に300枚のイラストを描いたこともある。

目をつけたのは『どうしてできるの―工場見学のはなし』(鈴木良雄・1969・ポプラ社)という児童向けの本の「光学ガラスができるまで」だった。

── これをうまく加工したらいいんじゃないかと思って、それで「光学ガラスができるまで」を参考にして教材を作成したら、「私たちが欲しかったのはこういう教材なんだ」って言われたの。ガラスとフェロニッケルの製造が専門と繋がる点があったらしい。それが一番喜ばれたかな。

── 彼らは新潟の新発田っていう所へ行って、冬の寒い中でも一生懸命やって、帰国後立派にフェロニッケル工場を立ち上げましたよ。彼らの目的は技術研修なんですけど、そのためには日本語を勉強しないと技術も学べないんだっていう覚悟があったので。私たちもなんとかこの人たちの要望に応えなきゃいけないと必死でした。

技術研修生と留学生では、求められる日本語能力や学習目的が異なる。場面や表現、必要な語彙、それらの違いは、留学生用の教材ではカバーしきれないものだった。石沢氏は、身を粉にしてニーズへの対応に取り組んだ。

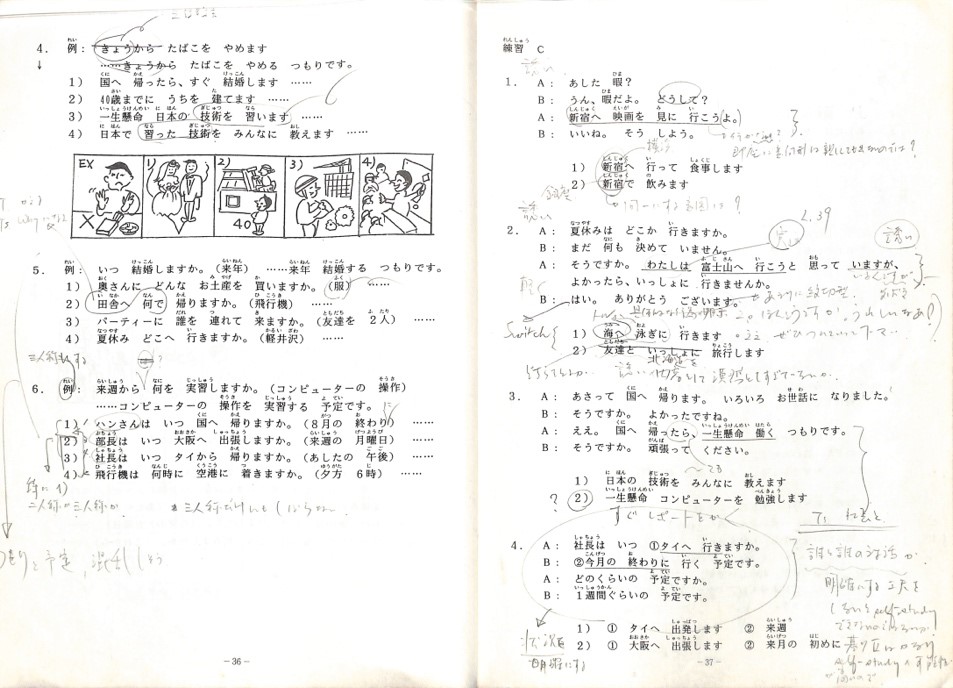

『しんにほんごのきそ』の開発

松岡氏が手がけていた『にほんごのきそ』は1974年に完成した。松岡はその後ウイーン大学へ移り、石沢氏は専任教師陣とチームで、『にほんごのきそⅡ』に着手することを決める。目指すのは現場の教師の経験を活かした、研修生にわかりやすく、教師が教えやすい教材。授業を毎日抱えながら、試用期間含め5年かけて1981年に完成させた。

次に取り組んだのは『しんにほんごのきそ 』。石沢氏が委員長としてチームを引っ張ることになる。『にほんごのきそⅠ』『にほんごのきそⅡ』の各国語版も順次完成させ、やっとの思いで作り上げた教材をひっくり返し、もう一度違う形で作る必要はどこにあったのか。

一つには、研修生の日本語レベルが変化してきたということがある。今まで対象としてきた、全くの日本語初心者とは別に、来日前に勉強して来ても話せない研修生、既習能力が十分で更に上のレベルまで指導する必要がある研修生、この三つのレベル差が、目立つようになって、5週間100時間で『にほんごのきそ』を終了するには問題が多くなってきた。

── また、日本の企業が海外にプラントを多く輸出して、今までのように工場の生産ラインに立つだけではなくて、品質管理や生産管理ができる人材、そのためにもう少し日本語ができる人がほしいと。また、会話だけではなくて読み書きもできるほうがよいと。企業のほうがニーズを出してきた。日本の経済発展がかなり上向きになってきたので、日本語の需要が高まったんですね。技術の習得と日本語力とは比例関係にある。そうしたときに、やっぱり今やっている日本語教育では足りない、まだ十分ではないと。もっと会話力を上げるための工夫をしなきゃいけないということを考えていたのが、私とかそれから各センターにも一人ずつぐらいいたんですよ。

「改訂しよう!」、石沢氏はそう決断して、大阪、名古屋、東京のセンターに呼びかけた。しかし教材改訂は大仕事だ。賛成、反対に大きく分かれ、ついには東京本部に4館の専任教師が集結して大会議が開かれるまでに発展した。

── 私は練習Cを追加したかった。パターンプラクティスだけじゃなくて、もう少し場面・状況に基づいた練習が必要だと感じていたの。それを伝えたら「3時間で1課をやるのが精一杯なのに、どこにそんな時間があるんですか」って言われて。それで練習Cを入れた第19課の授業を3時間分組み立てて、ビデオカメラを借りて私の授業を全部撮ってもらって、「こうすればできます」ってみんなに見せたの。そんなことがあって、12対8かな。反対が8。それで改訂にGOが出たの。AOTSの教材作成は共同制作だったんですね。みんなの合意を得なきゃいけない。個人のものじゃないから。みんなで作る。

侃々諤々の議論と、石沢氏の粘りが実を結び、再びAOTS教師陣の共同制作として、『にほんごのきそ』の改訂がスタートした。

1986年に各館から1名委員が選出され「にほんごのきそⅠⅡ見直し委員会」が発足した。使っている教材を見直して、「技術研修に役立つ日本語力を基礎から積み上げる」をポリシーに据えることにした。日本での生活に必要な会話、研修場面に必要な語彙や表現、それらを受入企業が作った工場用語集や国立国語研究所 のデータなどを参照しながら洗い出していった。

── 会話ベースと場面ベースで作りましたね。語彙は生活でも使う、技術研修場面でも使うだろうという動作用語をたくさんたくさん取り上げました。たとえば、「はめる」とか「のせる」とか「しまう」とか「置く」とか、あるでしょう。そういう言葉を抽出しましたね。30課だったら「かける」とか「並べる」「貼る」「しまう」「のせる」「下ろす」「準備する」「拭く」とか。拭くなんかもガラスを拭くなんて、生活場面でも使うでしょう。「壊れる」「割れる」「切れる」「破れる」「汚れる」「かかる」とか、「落とす」「捨てる」「拾う」とか、「間違える」とか、すごく大事な言葉を入れましたね。

語彙だけではなく、国語教育での新しい考え方について学んだり、実際に工場へ行って、指導員と研修生のやり取りを録音したり、双方の悩みや問題点、希望などをインタビューした。

── 私はいつも現場が第一で、ことばが使われる現場や、教育の現場があって初めて教材ができると思っている。

現場あってこその教材、その教材は、常に現場のニーズに寄り添わなければならない。石沢氏は推敲に推敲を重ね、今までのカリキュラム構成を見直し、たくさんの変更を加えていった。

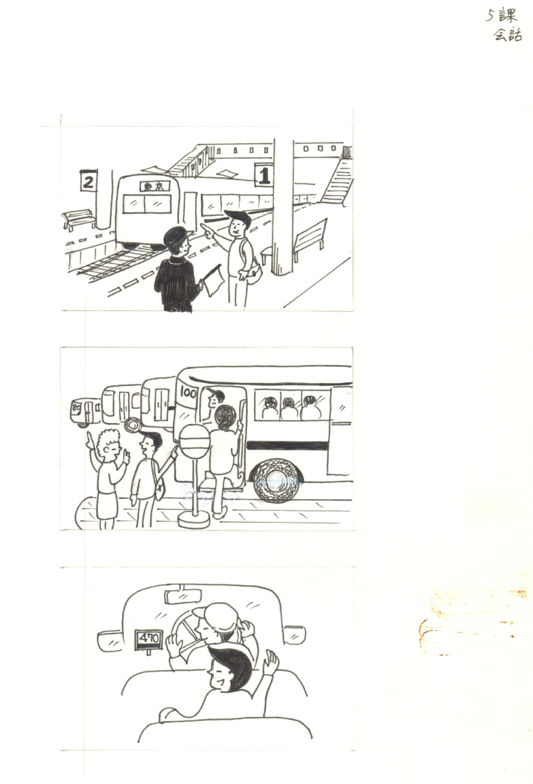

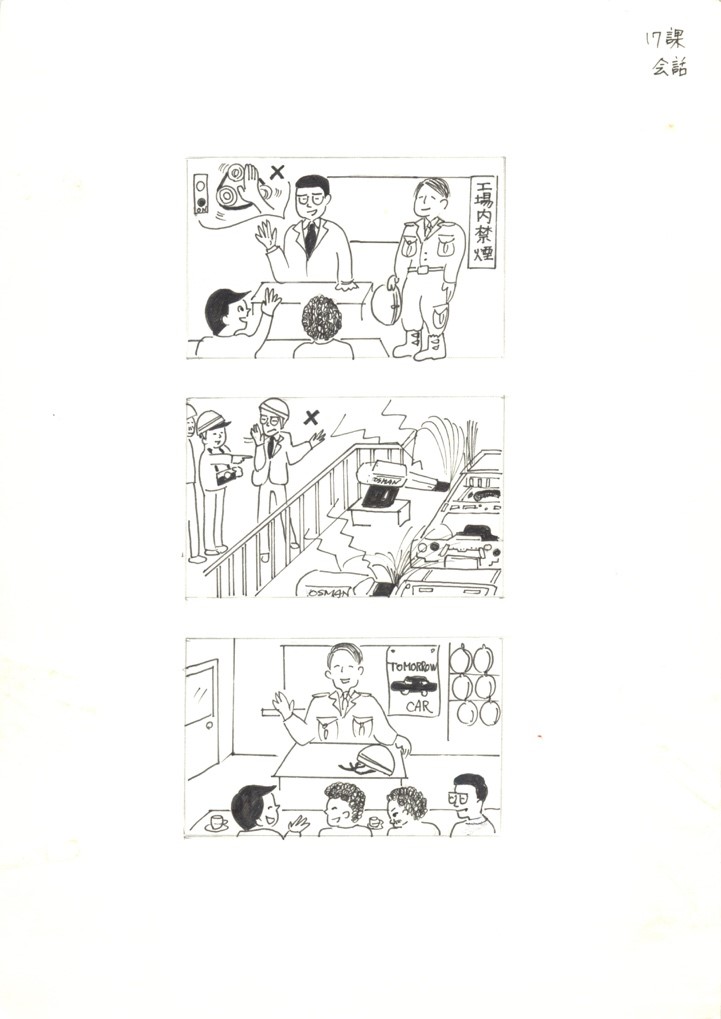

練習Cも入れたし、それから会話の場面も研修生の来日から帰国までの場面状況を洗い出し、並べ替えて作成した。文型を入れるための会話じゃなくした。それから日本語理解を助けるために絵もたくさん入れた。

改善、改善、また改善

試行版を作ると、実際に授業で使ってもらい、コメントを集め、成果を見る。制作側がよい、面白いと思う内容も、現場で使いにくければ意味がない。

── いろいろ試行錯誤ですよ。やっぱり現場で使ってみたら「使いにくい」っていうでしょう。じゃあまた「作り直し」と言って。それで「これどうですか、これどうですか」って、最終的に無駄を全部省いた。「これは授業でできない、分からない」というのは全部省いた、ムリ、ムダ、ムラを全部落としたの。その裏付けがあるから、やっぱり打たれ強いんですよ。

── 大切なのは研修生に役立つか、教師にとっても教えやすいか。これを繰り返し、より確実なものを作り上げていったことです。

── 開発に5年ぐらいかかったんですね。どうしてかというと、全課をAOTSで試行してコメントを集めた。4つのセンターで年間1,000名の研修生がこれを使った。それと教師は4つのセンターで100名ぐらいいたと思う。その先生方に使っていただくわけですね。先生のコメントを検討し次の改訂版に反映させたのを2回繰り返したわけ。

試行期間中でも自習の機会をなくさないように音声副教材の開発にも力を注いだ。

── 音声は、NHKの砧の放送センターでプロの声優の方にやってもらって、私たちも全録音に立ち合った。試行版のために2回繰り返した。3回目に本番をとるでしょう。だからこの試行でお金がかかるのね、1回100万円ぐらいかかりました。3回の試行版の練習問題や会話のイラストは私が全て描いて経費を抑えました。

── 改善、改善、改善、これを繰り返して教科書が開発される。

この徹底したPDCAサイクル の実現を支えたのは、AOTSという環境であった。

── やっぱりこういうことができたというのはAOTSという組織の共同制作体制が充実していたこと。また、AOTSの事業にODA関連で補助金が付いてたっていうこと。それと、「1年以内に急いで作らなきゃいけない」とかじゃなくて「納得いくまで、とことん作る」という考えもあったこと。それらがあったから開発できましたし、『しんにほんごのきそ』をベースにした『みんなの日本語』もそういった経緯やバックがあるから今も広く使われてるのだと思います。

装丁やイラストに込めた想い

日本語を学習した経験や教えた経験のある人であれば誰もが一度は見たことのある『みんなの日本語』であるが、その装丁やイラストはどのように決められたのであろうか。その原点は『しんにほんごのきそ』にあり、そのアイディアは『みんなの日本語』にも引き継がれている。

── 表紙の絵はさとう恭子さんの卵の殻を使った作品なんですね。『しんにほんごのきそ』を制作したとき、スリーエーネットワークの竹林さんに紹介されて、絵はがき大の色々な作品を見せてもらって、そこから私が選びました。「ああ、いいね。これ使おうか」って言って、その十数枚ある中から、「じゃあ基礎Ⅰはこれ、基礎Ⅱはこれ、分冊はこれ」って選んだの。分冊は言葉の花、「言葉の花を咲かせよう」にぴったりだったから。

デザインは細部にまでこだわりがあった。それまでの日本語教科書ではページ数は各ページの下部に配置され、文字のフォントも明朝体が多かったが、編集者と協力しながら工夫を重ねた。

── 竹林さんの提案で左右の真ん中にページ数と課の番号を入れたの。それからフォントも明朝体じゃなくて、モリサワの教科書体。「り」や「い」とかも一画目と二画目がつながっていない。やっぱり文字がわからないところからスタートする学習者が勉強する教科書ですから、「見やすくわかりやすく」っていうことに注意しました。それから紙は裏写りしないことと目に優しいように注意して、それでちょっと黄色がかかってる紙になったのね。

── 授業で使う絵教材は石黒さんという漫画家でイラストレーターでもある石黒氏に描いてもらいました。髪型や服装、体型など不要で過剰な面があり、コメントを出したら怒って半年ばかり描いてくれず困ったこともあります。AOTSの内部での利用だけでなく、外販もすることになり、B4サイズの厚い板目紙が326枚1セットになった重い教材を500部作りました。ただ、保管場所がなく、「こんなものは売れない」と出版社の担当者の方は苦い顔だったんですが、あっという間に日本語教育機関に購入され利用されるようになりました。教科書のイラストは『しんにほんごのきそ』も『みんなの日本語』もイラストレーターの佐藤夏枝さんに依頼しました。佐藤さんは日本語教育に使うイラストを描いた経験がなかったので、私のラフを参考に描いてくれたんですね。とても丁寧で、細密すぎるのが日本語理解の妨げになることがあり、よくコメントを出して直してもらいました。後にはラフがなくても電話で話せば、思い通りのイラストを描いてくれるまでになりました。佐藤夏枝さんが描いたミラーさんは今では人気者になって世界を飛び回っています。

各国語対応を進める中でレイアウト上の困難もさまざまにあった。

── 分冊は、タイ語とかインドネシア語とか何カ国語か作りましたでしょう。そうすると、言葉によってページ数が変わっちゃうんですね。タイ語だと訳すと2ページになったり、中国語だと半ページも要らないとか。そうすると研修生に「何ページ開けてください」と言うと「先生ありません」っていう。だから全部、開けたらぱっと同じページになるように分冊を作ったの。調整しながら押し込んだりとか。だから結構印刷屋さんは泣かせたかな。練習Aの線の入れ方やレイアウトとかすごくこだわった。

『みんなの日本語』の誕生

研修生向けに開発された『しんにほんごのきそ』が一段落すると、研修生ではない外国人向けにも『しんにほんごのきそ』のように、短期間で日本語力が身につく教科書が欲しいという要望が出されるようになる。1990年に入管法が改正され、外国人の入国が容易になった。技術研修のために日本語を学ぶのではなく、生活のために日本語を必要としている外国人が、一気に増えていたのだ。そこで出版社のスリーエーネットワーク が、『しんにほんごのきそ』を基にした、社会人向けの日本語教材を作りたいとAOTSに許可を申し入れた。AOTSは、全体構成、各課の内容、文法シラバス等は変えず語彙や会話場面を一般社会人向けにすることを条件に許可し、『しんにほんごのきそ』の委員長だった石沢氏に監修を命じた。しかし、実際は原稿制作段階から関わることになった。

現場第一で、現場のニーズをしっかりと汲み取る。それを忠実に反映させた『みんなの日本語』は、文字どおりみんなのための日本語の教科書として1998年に誕生した。各課の構成から登場人物まで、その内容は日本語教育界に広く知られているが、人物像については、「AOTSの研修生は途上国のアジアからの人が多く、新基礎の登場人物もその状況を反映させその国の代表的な名前をつけました。みんなの日本語は欧米を主にアジアの人も入れ、仕事も様々な人を取り上げました。」と語る。

それまで一般的だった周辺教材は、絵教材、各国語版、ひらがなとカタカナの練習帳や漢字の練習帳、会話ビデオだったが、『みんなの日本語』は周辺教材をさらに充実させる形で展開された。

── 『みんなの日本語』は聴解、読解、それから文字や作文、練習帳などですね。研修生以外の一般の人たちはいろんなニーズがあるので、出版社の方もそういうものを作っていったのだと思います。

また、教師のための教具や教材も作成した。

── 周辺教材の多くは、AOTSで授業を担当していた教師によって作られました。AOTSでのそれぞれの経験が結果的に日本語教育の底上げに役立っているんだと思う。

教師研修と指導書の開発

同時に、教科書や教材をどのように授業で活用していけばよいか、『しんにほんごのきそ』『みんなの日本語』もその指導法を伝えるために日本の各地を回った。出版社の広報を兼ねて行われた活動が多かったが、公立の機関、財団、ボランティア、様々な形態の日本語教育に携わる人々のもとを巡った。

── 国内だけじゃなくて海外も行ったんですよ。マレーシア、シンガポールも行ったし、タイ、中国、韓国、イギリスも行きましたね。ロンドン大学、それからエジンバラ大学。マンチェスター大学とか。

── 『しんにほんごのきそ』の教師用指導書を書いたときにはもう円形脱毛症になって(笑)。今もちょっと後遺症がありますけど、ああ良かった、やっと終わったなっていう感慨があったかなと思います。

草の根的な地道な活動だったが、結果的に日本語教育の指導法が全国に広がり、人材が育つことにつながった。この方法の根底にあるのは、AOTSの新人訓練で大切にされていた、教えることの基本だという。

── やっぱり現場に行って、現場の人たちにこうやって教えるんですと、手取り足取り伝えました。

世界にひろがる日本語の花

振り返れば教師生活は50年近くに及ぶ。その間、現場にいる学習者と教師のために、一心に教材を作り続けた。

── 人生いろんなやりがいとか、生きがいとかがあると思うんですね。日本語教育はまさに生きがいだったし、楽しかったし、仕事って思わなかったかな。いろんな人に出会えたし。私も若いころは、どうしてこの人できないんだろうと思って8カ国語勉強したこともある。中国語、韓国語、それからスペイン語、タイ語、インドネシア語、アラビア語とかいろいろ勉強して、ああなるほどって思って。

数えきれないすさまじい努力を重ね、石沢氏は笑って言う。

── できないことは何もないの。

『みんなの日本語』には、日本語を学習する生徒たちに向けた、監修者、執筆協力者、そして出版社の教材開発チームの思いが詰まっている。『みんなの日本語』初版の表紙はピンクで、本文は赤と黒の二色刷りである。

── こればら色の人生だっていうの。教科書は明るいものじゃなきゃいけないと思って。言葉の花を咲かせようって。花の色がいいって言って。これができたときに、学生たちが本を持って歩いている姿を見るとうれしかったですよ。「ああ、花が咲いた」と思って。

『みんなの日本語』は13ヵ国語に翻訳され、多国語展開されている。石沢氏が多くの人々との協働を通して蒔いた言葉の花の種は、世界中の至る所で、今も花を咲かせ続けている。