07

HIDEO HOSOKAWA

型を、枠を、どう捉え超えてゆくか

細川英雄 Hideo Hosokawa

1949年東京都生まれ。1971年、早稲田大学文学部日本文学科卒業。1979年、早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学(博士:教育学・早稲田大学)。早稲田大学文学部助手、信州大学教育学部講師、金沢大学教養部助教授、早稲田大学日本語研究教育センター助教授を経て、2001年、早稲田大学大学院日本語教育研究科教授。同研究科教務主任や、同研究科長、早稲田大学日本語教育センター長を務めた後、2013年、早稲田大学国際学術院名誉教授。同年、言語文化教育研究所八ヶ岳アカデメイア主宰。2014年、言語文化教育研究学会代表理事。日本語教育の研究と実践に関わる100を超える論文・著書を発表し、日本事情教育や総合活動型日本語教育の展開、言語文化教育論の確立に寄与した。また、早稲田大学大学院日本語教育研究科の設立にも携わり、多くの日本語教育実践者や研究者を育成した。1989年、ヨゼフ・ロゲンドルフ賞受賞。2004年、日本語教育学会奨励賞受賞。2021年、文化庁長官表彰受彰。

文筆の近くで

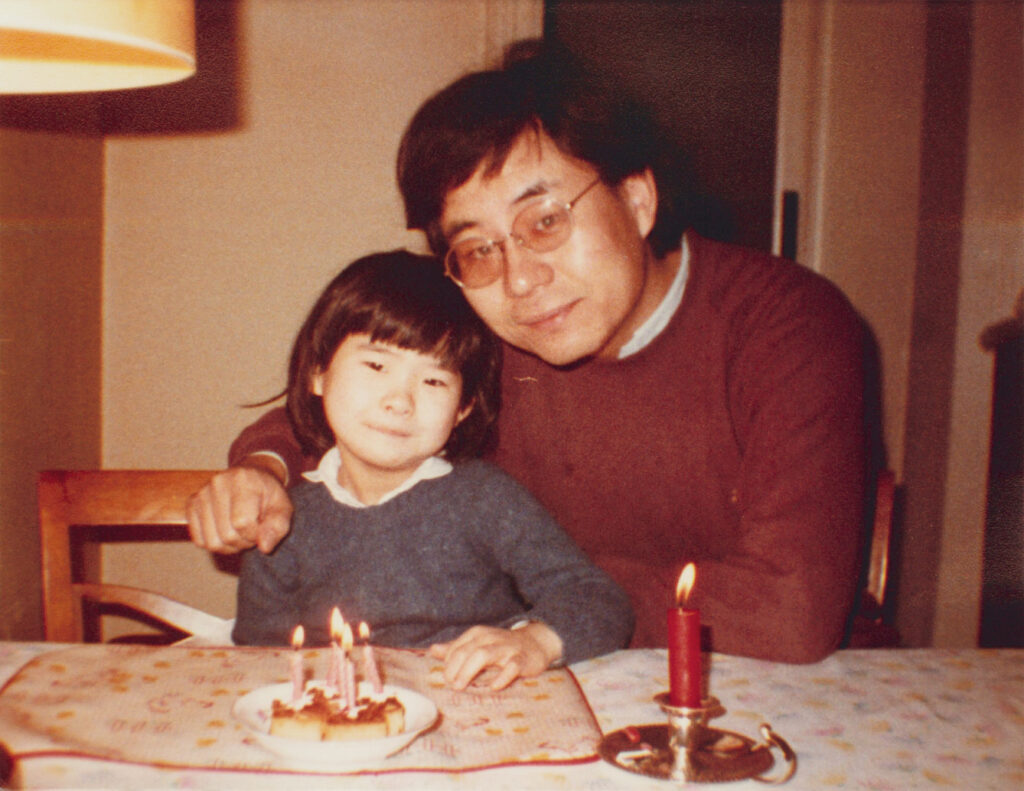

1949年、東京都大田区で生まれた細川氏は、兄弟はいなかったものの、たくさんの人々に囲まれて育った(※写真は6歳の頃。1955年の子どもの日に)。

──母親の両親と、まず一緒に住んでいた、祖父と祖母ですよね、おじいちゃん、おばあちゃん。でもその家は、母方の祖母のお姉さんの家で、そのお姉さんの夫婦も一緒にいたんです。しかも、その祖母のお姉さんという人が、学校の副校長か何かをしていて、その寄宿舎も兼ねていたんです、一部。

寄宿舎のような要素を持っていた家では、高校の生徒たちが大勢いた。

──地方から来た人が住んでいたり、しかもその関係の家族も、ずっといたわけじゃなくて、入れ替わりだったんですけど、その家族も何人かいた。そういうごちゃごちゃっとした感じは、ありましたね。

子どもは細川氏ひとり。大人に囲まれた世界の中で、大切にされた記憶は今も残っているという。

──話を聞いたりするのはすごく好きでしたね。祖母のお姉さんという人(※細川武子氏)は、童話作家でもあったんですよ。だから、自分で童話を書いていたし、自分で話を、話がとても上手な人でしたね。だから、話をしてもらう。しかも、いわゆる最近の読み聞かせというよりは、自分で知っている話を語って聞かせてくれるという人だったので、それの記憶はかなりありますね。

祖母の細川武子氏は細川氏が小学校へ上がる頃に亡くなったが、当時の文筆家たちとも交流を持っていた。

──要するに、大正時代の結局、文筆家でもあったわけだから、そういった人たちとの交流というのも、結構あっただろうと思います。だから、吉川英治とか、それから浜田広介とか、そういう人との交流は、かなり頻繁にあったようです。小学校に上がる前だから覚えてはいませんけど、そういう交流があったということは、あとから聞いています 。

勉強はあまり好きではなかったと幼少期を振り返るが、物を書く環境に親しんで育った。大人の多い環境にいた影響もあってか、子どもらしくない子どもだったという。

──集団活動とか、集団行動が苦手で、大体あんまり、みんなと一緒にやるとかそういうのは好きじゃない、今も好きじゃないですけど(笑)。割合、ひとりで、ぽつんとしているみたいなことではなかったかと思います。

幼い頃は文筆業を志していたわけではなかったが、高校生になると小説を書き始めた。影響を受けた作家は三島由紀夫だった。

──大江健三郎も嫌いではなかったですけど、ちょっとじめじめした感じがして、何か三島由紀夫のほうが、華麗な、美しい小説というかね。良いなという思いは、ありました。

進学率も上がり、受験戦争や予備校産業の発達も盛んだった。将来何になりたい、という明確な目標はもっていなかったが、とにかく大学へ行かなければ見えるものも見えないと思っていたという。

──何になりたいというよりは、とにかく大学は、行かないと、その先は見えないかなという感じでしたね。だって、高校を出てどこかに勤めるといったって、手に職があるわけでもないし。

大学は早稲田大学へ進学した。

──特にどこに行きたいという、すごく強い思いは、どこじゃなきゃ駄目だみたいな気はなかったけども、たまたま早稲田は入れそうだと言われたから、じゃあ、と。で、自由な雰囲気というか、それは何かあるんじゃないかなという、予感はあったんですよ。

第一文学部に合格し、物を書くには良い環境だと思った。同級生にも、小説家を志す者や文学研究者志望の学生は何人もいた。文学部が文芸や小説に力を入れ始めたタイミングでもあった。

──そういう人は何人もいました。村上春樹も同期のはずです。演劇という科があったし、それから文芸という科があって、そこはもう卒業論文が、小説を書くというのがありましたね。僕が入る数年前からカリキュラムの編成が変わって、文芸科というのを作って、そういう要するに小説家や、文学者を育てようみたいな機運が、大学としてあったということでしょうね。文学部として、あったということかな。

しかし意外にも、大学生活はぼんやりと過ぎていったという。

──2年間教養課程で、それから3年、4年が専門課程ですけど、することは、ないんですよね。大学に行っても、することはない。サークルは、ありましたね。僕は現代文学何とかサークルというところには入っていて、小説を書こうかなと思いながら、でもあんまり書けなくて。よく分かんないけど、何をしていいか分かんないみたいな2年間でしたね。模索していたわけでもなく、ぼーっとしてたんです。

大教室での大人数の授業にも、あまり魅力は感じなかった。

──200人、300人の大教室で、先生がひとりで向こうの方で、遠くでしゃべってる。何をしゃべってるかよく分かんない、そういう授業ばかりでした。ただ、ちょっと心残りだったのは、それは実際受けてないわけなんですけど、実は時枝誠記が、僕が大学に入学する少し前から、早稲田で専任教員だったんですよ。で、2年生のときに授業を取ろうと思ったんですよ。『国語学概論』という授業があったんです。で、実は時枝誠記は東大を辞めて早稲田に移ったわけですよね。そこで、本当は大学院担当だった。で、ゼミしか持たないという、最初は契約だったらしいんですが、時枝誠記は晩年、国語教育に非常に興味を持っていて、自分の理論を広めるためにというか、自分の理論を確認するために、学部の授業を持ちたいと自ら言い出して、学部の授業を持っていたんです。それが、昭和42年度に僕は取ろうと思っていたら、登録しようと思っていたら、掲示が出ていて、休講だったわけです。

時枝誠記氏は体調が優れず、1967年秋に亡くなった。早稲田時代最大の心残りは、時枝誠記氏の弟子になり損ねたことだったという。

国語学と出会う

3年生で専攻を日本文学に決め、卒論のテーマを考え始めた。

──日文だったら一応自分の言葉だし、書くのは嫌いではないし、じゃあ日文に行こうかといって、一応、入りました。それで、卒論のテーマというのを、仮テーマみたいなのを3年の半ばくらいかな、秋かな、今ちょっと記憶があいまいですけど、出さなきゃいけないということで、最初は近代文学がやっぱりいいかなと、小説を書いていたからね。

時流は学生運動が加速していた。3年になると大学は封鎖され、ほとんど授業はなかったという。

──学生運動にはあんまり関心がなくて、いわゆるノンポリというやつですね。

大学へ行っても授業はない。一日中喫茶店に入り浸り、本を読んだり友人と話たりしていた。

──最後にばたばたっとレポートを書いて、単位をやるよ、みたいなことになって。早稲田の方針というか、いちいち指導しないですから、もともとね。で、それを決めなきゃいけなくて、それでも手続き上は、いろいろ学校は動いていて、卒論仮題目を出せとか、そういうことは、ありましたね。授業ができないという、中に入れないというだけであって、郵便で連絡とかは、あったんじゃないかな。そんな記憶があります。それで、最初は近代文学をやろうと思っていたんだけど、何しろ人数が多いんです、近代文学は。先生も数は3、4人いたかな。で、人数が多いし、ちょっとまともに、もちろん指導してもらおうとは思っていなかったけど、あんまり人数が多いと、ごちゃごちゃしたところには、行きたくないなと思って、人数が少ないところがいいかな、一番少ないのはどうだろうと。そうしたら、国語学という分野があって。

当時、一番、履修人数が少なかったのは古事記や万葉集、そして国語学を扱う上代文学のゼミだった。

──古事記や万葉集は、あんまりやる気がないしなと思って、国語学を選んだ。もともと言葉に関心はあったので、言葉を分析していったら、何か分かるかなと。そんな漠然とした思いは、ありました。

文学の分析よりも言葉自体の研究を選んだ理由には、自分が小説を書いていたということも大きく関係していたという。

──文学、小説をちょっとかじっていたということもあるし、書いていて何かもやもやしたもの、わけの分からないものに取り組んでいるという思いは、非常に強かったんですよ。で、それをきれいにしたいというか、もうちょっときちっと考えてみたいという思いが、どこかにたぶんあったんだと思います。それで、国語学というのは言語学の一種ですから、言語学というのが、そういうことができる分野かな。で、非常に清潔な分野という気がして、構造と体系が。構造があって、そしてそれが体系化されていて、いわゆる一つの方法論として、きちっとしたものがあるというふうに、当時は思いました。

国語学との最初の出会いは、学生運動期の図書館だった。

──授業がなかったから、しょうがないから、喫茶店には行ってましたけど、ずっといるわけにもいかないから、図書館に行ってたわけですね。ソシュールを初めて読んだのは、図書館です。で、言語学者の小林英夫ですよね。教育学部の先生でいて、当時ね。で、その人がソシュールを訳したわけですけど、たまたまそんなのもあったし、その周辺の論文や、いろんな本を読みながら、言語学は面白いなと思ったのが、ちょうど3年生ぐらいのときかな。だから、そうするとこの文学ではなくて、むしろ言語学に進んでみようかなと、だんだんその頃に思い出した。研究者になるとか、そういう気はなかったですよ、特に 。

卒業後は漠然と、国語科の免許を取って教師になるか、もしくは編集者になって出版に携わるか、と考えていた。言語学を将来に結び付けはしなかった。

──卒論のテーマは、禁止表現の変遷かな。「〜てはいけない」、という言い方は、昔から現代に至るまで、どんなふうに変わってきたかみたいな。言語表現史みたいな。もちろん文法とか意味とかも、関わってくるので。禁止というのは、「何々してはいけない」という表現なんですけど、もうちょっと広い意味では、何々しないとか、否定の言い方と関連が深いですから、大きな意味では否定表現史みたいなことを、やってみようかなと思っていたんですね。

昔のことを理解しなければ現代はわからない。歴史の流れを追ってみよう、と方向性を決めた。当時は実質的に授業がなかったものの、ゼミの辻村敏樹教授(※写真中央)が学外で研究会のような形をとって授業をしてくれた。

──学外の、椿山荘とかね。それはお茶を飲みに行くだけです。お茶を飲みに行って、そこで。ゼミみたいな、多くて4、5人、時々2、3人みたいな、そんな感じでしたね。だから人数が少なかったのは、いいことだと、そのときは本当に思いました。

辻村教授も、学生運動には批判的だったという。

──「これは正常な状態ではない」というふうに言って、特に革マル系が非常に、かなりだんだん末期的症状を呈してきていて、暴力的になっていくんですよね。それに対して、非常に批判的でしたね。それから、僕自身はむしろ、学校は暇でいいなと思っていましたかね(笑)。それこそ非常に非政治的、政治的な関心は何も持っていなくて、そのあと選挙なんかも、全然僕は行かなかったし、本当にとにかく政治的なことは面倒くさいなと思って、なるべく近寄らないようにしていました。

学生運動で大学での授業が出来なかったことが、結果的に理想的な学習環境を作り出した。周囲の喧騒が大きくなる中、次第に深く、国語学の中へ足を踏み入れることとなっていった。

研究職へ

卒論を書き、卒業後の進路を考えたとき、細川氏は立ち止まった。

──働きたくないというのが、まず前提にありました。割合、当時僕の団塊の世代は、まだ世の中の景気が、その当時はそんなに悪くなくて、結構みんな早々と就職を決めたりとかしていましたから、まわりはそういう人が結構いたんです、日文でもね。だけど、僕はやっぱり何をしていいか分かんないし、人に使われて働きたくないという思いが非常に強くあって、だから会社は、行きたくないというのは、まず大前提でありました。教員になるといったって教員採用試験を受けなきゃいけないし、試験を受けるのは嫌だし。

選抜される、というシステム自体が嫌だったのだという。

──それは、大学の入試で、もううんざりだという思いは、非常に強くありましたね。だから、あんまり試験とか、もちろん入社試験も行きたくないし、何にもしたくないという。で、学生紛争の雰囲気をずっと、やっぱり引きずっていましたから、反体制というか、やっぱり体制につきたくないみたいな思いがずっとあって、ずっとぐずぐずしていたわけです。そうしたら、行くところがなくなっちゃったわけです(笑)。

残る道は大学院だった。

──祖父がまだ生きていて、僕が大学院に入ってから亡くなっちゃったんですけど、受けるときは健在で。ちょっと話をしたら、まあ行きたいところがあるんなら、勉強したほうが良いと言ったのかな。どういうニュアンスで言われたかは覚えていないけど、肯定的に認めてくれたので、それがきっかけといえば、きっかけかな。祖父は実は、あんまり学校、田舎だったから、やっぱり小学校しか出てなくて、旧制中学に入れなかった、経済的な理由でね。だから、自分が勉強したいという思いがずっとあったらしいんですよ。それこそ50過ぎてから大学に入ろうとしたんだけど、祖母に止められて、入れなかったという思いがあるらしくて、僕が大学院に入るということに関しては、すごく、そういう意味で積極的に、むしろ勧めてくれた。

指導教授であった辻村敏樹教授からも、卒論の出来を誉められ、大学院への進学を示唆されていたという。大学院試験を受け、研究室へ入った。国語学の人数が少ないことには変わりなく、同期は細川氏ともうひとりだけだった。

本格的に論文執筆にとりかかり、学部時代よりも大変な作業は増えた。

──そんなに苦しいということはなかったけれど、何しろ用例を集めなければいけないので。もう、いつもカード取りですね。しかも、コピーは青焼きのコピーがやっと出始めた頃で、いわゆるゼロックスみたいなのはなかったから、コピーはほとんど役に立たない。だから、文献を読んで、要するに言葉を探す。嫌になっちゃうというか、でもそれしかないかなと。だから、ほとんどそれです。で、僕はさっきお話ししたように、歴史的な変遷みたいなことをやっていたから、もうそれこそ『万葉集』から。ただ、『万葉集』は索引があったから、当時。『万葉集』と『源氏物語』はもう既に索引があったんですね。『平家物語』もあった。だけど、まだ総索引のない作品がいっぱいありましたから。僕らの世代以降、急速にコンピューターが発達して、いわゆる検索ができるようになったんですけど、僕らの時代はまだまだコンピューターがなかったから、手でやるしかなかった。もうちょっとあとになると、大学院も後半になると、ゼロックスが割合普及したので、テキストをコピーしておいて、印だけ付けてそこを切り取って、カードに貼るみたいな。

糊で貼ることは得意になったと笑う。辻村教授に強く指導されたのは、先行研究を参考にするよりも、自分で用例を集めろということだった。

──今考えたらすごいなと思うのは、最初の学部の卒論を書くときに、先行研究は見なくてよろしいと言われた。とにかく用例を集めなさいと。で、用例でものを言いなさい。用例なしでは、ものは言ってはいけないと。当時は、このくそ実証主義と思って、非常に反発していましたけどね。勝負は、やっぱりどこにどう書かれているか。で、それをきちんと整理しないと駄目だと。ほかの人がどう言っていると、それを解釈するのは全く自由だから、でも解釈は、人によっていろいろ解釈ができる。人の解釈の歴史が先行研究だと。だから、その先行研究以前にきちんと用例を集めなさいと。特に歴史的なところは、という。かなり徹底していましたね、その指導は。指導というか、手取り足取りの指導というよりも、何か書いて持っていくと、「え?これで何が言いたいの?」みたいなことを言われ、「で、どうしてそれが言えるの?」みたいなことは言われましたね、相当。

修士論文も卒業論文と同じく、否定表現の歴史的変遷を扱い、さらに深めた。修士課程を3年かけて卒業し、そのまま博士課程へと進んだ。ただ、その時点でも、まだ研究者になるという自覚はなかったのだという。

──論文を書かないと駄目だと思っていたんです。つまり、もう論文を書くのは自分で好きで書くんだから、と思っていたんです。で、先生も大体1年に1回発表して、それを論文化する。1年に1回、比較的大きな学会で発表して、それを原稿化して、活字化して、論文化していくというのが一つのルーティンとしてあると。で、それは、おやりなさいというふうには言われましたね。ドクターに入るぐらいか、修士のときからいろんな話は聞いていたから、研究者というのは、それを仕事としていくということは、そういうことかなと思ったけど、それを研究者と呼ぶみたいな、そういう認識を持ったというのは、かなりあとですね。だから20代、僕はちょうど30のときに就職したんですけど、その前に助手を3年やってますけどね、早稲田の文学部の助手だったんですけど、だから助手の頃かな、少しずつ意識し始めたのは。

就職を決めた頃には既に結婚し、子どもが生まれる時期だった。

──就職の話があって、それは一応公募でしたけど、内々に、どうかという話があって、昔のことですから。今だったらちょっと、今も、やっているところはやっているでしょうけど、割合、今は非常に公平にやりますけどね。その当時は、やっぱり指導教授から「行かないか」みたいな話があって、一応公募の形だけれど、優先的に取ってくれそうだみたいな、そんな気配があったということですね。

家族のためにも大学での専任職を選んだ。

──それで、生後4カ月の子どもを連れて、信州に行ったんです。本来はもうちょっと近いところで、東京から通えるということを、何となく希望はしていました。だけど、関東地方に職はないよ、と言われて。

信州に腰を据え、本格的に論文執筆や国語学の研究を始めた(※上の写真は1982年、信州大学のゼミ生との合宿の様子)。

学問と現場

細川氏が日本語教育と出会ったのは、早稲田大学の助手時代である。

──学内の日本語教育の助手のポストがあって、そこにどうかという話も実は、あったんです。でも、僕自身、当時は日本語教育に全然興味がなかったし、先生も、「君は、行ってもどうかな」みたいな話で、ポストがあるから行きたいなら推薦するよ、みたいな、ちょっとそういう話だったんです。けど、もう全然、僕は日本語教育はやりたくありません、という感じ。興味がなかった、全然。そんな分野があるということは知っていたけど、面白い分野とは思わなかった。

信州大学では教育学部で国語教員を養成する国語科に所属。そこで教育現場と深く関わることが増えた。そしてそこで、壁にぶつかった。

──素晴らしい先生がいっぱいいたわけですよ。で、非常に授業研究とかも、ものすごく熱心にやって。学内や附属学校でも研究会なんかが頻繁に開かれていて、呼ばれるわけです、教員だからね。そうすると、やっぱりちょっと話が通じないんですよ。当時のことですけど、やっぱり文学系の人も多かったということもあるし、それから総合合科教育というのをやっていた。いわゆる総合的な学習の時間と今は、いわれてますけど、それのもっと、戦前からもうある、ある意味では伝統的な教育の方法の考え方なんですけど。それを附属小学校は実践しているわけです。それはもう本当に、1年生から基本的に6年生まで、担任が変わらないんですよね。もちろん異動があるから、全然変わらないというわけではないんだけど、ほとんどなるべく固定させる。そして、そのひとりの先生が、要するにクラス20人ぐらいの子どもたちの面倒を、教科をすべて見る。しかも教科として、教科書を順番に教えるんじゃなくて、ある活動を作って、その活動の中で算数や文字も含めて、音楽とか芸術とか絵画とかも含めてやっていくという。だから、カリキュラムは、あってないようなものなんですよね。それはその先生の力量一つに支えられている。だから、ある意味では、先生にとっても出世コースでは、あるけども、ものすごい大変な力量を要求される学校なわけですよね。それで、しかも研究会を非常に頻繁に開いて、そこへ呼ばれて、話をするんでも、やっぱりそういう先生方というのは、ものすごい情熱があるし、子どもをどう見るかみたいなことに一生懸命になっている、子どもの目が輝いているかとか、そういう話なんですよね。だから僕は、清潔な言語学をやってきた身としては、ちょっと耐えられないわけですよ。

机上の学問をはるかに超越した次元での教育と出会い、衝撃とともに居心地の悪さも感じていた 。

──自分の居場所というのは、ここではないなと。つまり、この現場に今まで自分がやってきた国語学の知見を生かして、共同で何かやっていくということができるんだろうかという、非常にアイデンティティーの危機を覚えたわけですよ。で、自分の研究室の学生にも、国語学的なアプローチをするわけですよね。だけど、ひとたび現場に出ちゃうと、みんな吹っ飛んじゃうわけです。

学問として学ぶ国語学と、実際の教育現場で求められる能力は、全く別物だということが、大きな現実として眼前にそびえ立った。

──もちろん、だから国語教育をやめるとか、そういうふうには、すぐには考えなくて。でも、もうちょっと言語学的なアプローチというのが、教育という場面に必要なのではないかな、ということはずっと考えていて、そして、いろいろ見渡していくと日本語教育という分野があって。以前も、あるということは知っていたけども、それを生かしていく場所としては、国語教育よりも日本語教育のほうが自分には合っているのではないかな、という気がしたんです、その時。で、かなり文献を集中的に読んだり、本を読んだり。

その時の自分を、細川氏はこう振り返る。

──僕は非常に頭でっかちに、日本語教育という幻想の世界を作って、そこに自分を当てはめてみようとしたわけです。

国語科としての授業は現場の教師たちと交流しつつ継続し、自身の研究は日本語教育へと傾いていった。また、長く研究してきた過去の言語用法から、次第に今まさに教育現場で使われている現代語の文法や意味の研究や論文にも手を付けるようになった。

日本語教育の世界へ

信州大5年目に、1年間の在外研究期間を得た。

──日本語教育は面白いと思った。で、理論的にこれはとても面白いなと思いつつ、でも結局は実際に教えてみないと、何も言えないなという思いが一方で非常に強くあったわけです。で、どこかで研究してみたいな、ところが信州は、全然まわりに外国人もいなくて。ひとり、同僚の英語の先生がいましたから、その人が日本語を習いたいと言うから、暇なときに時々、雑談みたいにして、日本語の説明をしたりとかはしていました。だけど、体系的に教えるというのは、どういうふうにするのかも全然知らないし、当時、こうやって教えるなんていうことが書いてある本は、なかったように記憶していますね。それで、しょうがないから、というか、とにかくノウハウを何とか身に付けないと、と。

知り合いの伝手をたどり、フランスへ行くことは決定した。次に、長沼言語文化研究所の顧問だった木村宗男先生の日本語教授法を学びに、夏期講習へ参加することにした。

──模擬授業みたいなのを目の前でしていただいて、20人ぐらい。結構受講生は多かったですね。たくさんいました。で、直接問答法を目の当たりにして、ちょっとびっくりした。やっぱり、日本語教育というのは、こういうものなんだというのを本当に、それはかなり大きな驚きでしたね。

衝撃を受け、そして興味もさらに強まった。

──そのときは、もうとにかくフランスに行かなきゃいけないし、フランスで教えなきゃいけないから、結局何のノウハウもなく教えることは、とてもできないと思っていたから。その直接問答法を、そこである意味では習ったというのは、これならできると思ったんです。

木村先生とも直接話をした。広く国語、日本語といえども、やはり学問と教育現場の間には大きな隔たりが存在する。初めて目の当たりにした、実践重視の指導法だった。

──僕は若輩だけど、一応もう大学の教員になっていたでしょ。で、木村さんはやっぱり国語学に対して非常に批判的でしたね。「国語学をやったからって日本語を教えられませんよ」みたいなことは、かなり辛辣な形でおっしゃっていました。「『は』と『が』の説明をするのは国語学者だと文法学者は思うでしょうけど、その『は』と『が』の説明をするということと、『は』と『が』を使い分けるように身に付けさせるということは、全く違うことだ」というふうに、それははっきり言っていましたね。僕も本当にそのとおりだと思って。その具体的な方法として、直接問答法というのがあって、それを目の前にしたときに、ちょっとやっぱり衝撃的でした。

行き先として決まったフランスには、学生時代に訪れたことがあった。

──まだ修士の学生のときに、一度観光で2カ月ほどフランスに行ったんです。それはどうしてかというと、うちの奥さんがフランスにいたから(※写真は1973年のフランスでの結婚式の様子。隣は翻訳家・作家としても活動する夫人の細川たかみ氏)。

学部生時代からの同級生だった夫人はフランス文学を専攻し、フランスへ留学していた。そこで、もう一度行って暮らしてみたいと感じたのだという。

──一種のカルチャーショックみたいなものもあったし、話す文化というか。何て言ったらいいかな、いろんな男と女の関係のあり方とか、家族のあり方とか、そういうものを初めて見て、やっぱりここにはもう一度来てみたいと、長くね、しかも旅行じゃなくて来てみたいという思いは。だから、そういう意味では最終的にフランスを選んだんですけど。実はその時に、偶然に他の話もあって、中国に大平学校ができたばかりだったし、サンパウロに大きな日本語科があって、そこも国際交流基金がバックで支援してくれるというのがあって、指導教授からその話があったんです、実は。でも結局、フランスが一番待遇が悪かったんですけど、フランス行きを選びました。

条件は悪くとも、行きたい理由があった。妻と4歳の娘を伴って、渡仏した。木村先生から指導を受けた教授法を使って、大学で初級の日本語教育を担当することになった。

──カリキュラムは比較的きちっとしていて、特に日本から1年とか2年とかの契約で来た人たちには、会話の授業とか、作文の授業とかという割り振りがきちんとしていて、教材がある科目もあるし、ない科目は自由にやっていい。で、僕は1年生の会話のクラス、それから2年生の作文のクラスというのを持っていましたね。あと、2年生の漢字のクラスかな。三つぐらい持っていたような気がします」

驚いたのは日本語学習者の多さである。1年生だけで1,500人もの学生が、日本語学習を志望していた。

──会話の授業は、もう70人とか80人とか来て、教室に学生が入れないんですよ。窓からこうやってのぞいてるか、廊下から参加する。

日本語は第二専攻の学生がほとんどだったが、触れる機会の少ない言語として興味を持たれていた。

──ところが、それにしては非常にかっちりしたカリキュラムで、朝から晩まできっちりやるから、大体の人は続かないわけですよ。だから、最初の頃はちょっと、1ヵ月くらい顔を出しているけども、どんどん落ちこぼれていって、大体半分も残らないですね。1,500人が当時いて、1年たつと500人いたか、いないかとか。

そこまで人数が多いと、身に付けてきた方法論で指導することは難しい。

──結局、僕のクラスは最初、登録は70〜80人いて、教室にも入れないぐらいで、直接問答法は、ある意味では使えない。チューターとかがいれば、今で言えばグループに分けて、例えばチューターを付けながらやるということは可能だとは思いますけどね。当時はそんな余裕もなかったし、そういう関係もなかったから、結局ひとりでやらざるを得なかった。そうするともう、輪にして一番前の人とだけのやり取りで作っていきますよ、ということを最初にもう宣言して、続けたい人は早く来て、一番前に座ってくださいと。そうすると15人ぐらいかな、それでも比較的大きな輪で。で、結局残ったのは15人ぐらいです。

少人数を相手にする場合は、直接問答法が大いに役立った。現場で自分自身が指導をする、貴重な経験になった。日本語を専攻した学生たちは、その語学力を活かして日本学の研究分野に進んで行ったという。

国語学に別れを告げて

フランスでの生活でまず細川氏を悩ませたのは、フランス語だった。

──フランス語がほとんどできなかった。学部の教養から専門に移るときに、フランス語ができなかったからフランス文学科に行かなかった。だから分かるように、フランス語そのものは勉強したけど、単位は取ったけど、結局ほとんど使い物にならないわけですよね。行っても、もう相手の言っていることは何だか全然分からないし、日常生活も分からないし。一番困ったのは、やっぱり学生が授業のあと質問に来る。で、日本語はみんな初級ですから、とても、日本語で質問はしにこない、フランス語で質問してくる。で、それが何を言っているか全然分からないというのが、やっぱり最初の数ヵ月続きましたね。

これではいけないとフランス語学校へ通い始めたが、続かなかった。

──その学校が全然面白くなくて、というか機械的な練習で、どんどん宿題がたくさん出て、当てられて、答えられないと怒られて、みたいな。で、もうそれはすぐ、1ヵ月も行かないで辞めてしまって。結局、向こうで日本学をやっている人で、フランス語で日本学の授業、パリ大学だけではなくて、いろんなところでやっていたわけですよね。そこで何人か、目星というかを付けて、いくつかの授業に出させてもらって、最初は聞いているだけだったんですけど、だんだん分かるようになった。

環境に慣れてくると、日本とフランスの日本語教育のあり方について、気付く点が増えてきた。

──たくさんありましたけど、一つは『パリの日本語教室から』(三省堂)という本に書きましたけど、やっぱりフランスの日本語教育のあり方というのが、どうしても日本の国語教育をそのまま持っていって、それを教えるみたいなところがあって、それは非常に問題だなと思って。それは制度の問題でもあるし、教育内容の問題でもあるし、その本に書いたわけです。

それは指導者の根底にある意識の問題だと言う。

──教えている人が、どうしてもやっぱりフランス語ができないと教えられないという意識を持っていて。もちろん向こうに長く住んでいる人はそうだし、こっちから行く人はフランス文学関係の人が多いから、それこそ、僕が学んだような直接問答法なんかについては、全然知識を持っていないし、ノウハウも持っていないし、方法論もない。要するに、フランス語で説明するという。日本語をフランス語で説明するというスタンスの人がほとんど、大部分ですよね。で、向こうに長く住んでいる日本人は特にそうだし、こっちから行く人も、だから仏文関係の人が多いということが、一番。それでカリキュラムが成り立って作られているから、という大きな問題点が、まず第一には仕事としてというか、向こうに行って実際に働いてみて感じたのは、そうです。

細川氏は、日本語教育の専門家が指導すべきではないか、という進言を、INALCO(フランス国立東洋言語文化研究所)のジャック・オリガス氏にした。

──ジャック・オリガスという向こうの、もう亡くなられたんですけど、INALCOを背負って立っていたフランス人の先生。一方で認めつつ、一方でもうちょっと新しい日本語教育最先端みたいなことを、取り入れたいと考えていたようですね。それで僕は、ある意味では初めての日本語の専門家といわれたんです。で、どうだと聞かれたから、やっぱり日本語教育の専門の人をちゃんと取っていったほうがいいんじゃないですか、というふうな提案は、ジャン=ジャック・オリガスさんにさせてもらって、だから僕のあとに、石田敏子さん(※現筑波大学名誉教授)が行ったんですね。僕の1年のポストですけどね。そのあとも、なるべく日本語教育を取ろうというふうに、だんだん進んでいって、今も続いては、いる。今、中でいるジャン・バザンテという人が、専任になって日本語教育をやっていますから、昔に比べれば、随分ネットワークが広がっている。

フランスでの実践経験をきっかけに、細川氏は国語学から離れ、日本語教育の分野に進もうと決心した。

──もう日本語教育の分野で仕事をしようと。国語教育は自分の居場所ではないということを、確信したという感じです。その時はね。今はまたちょっと違う心境は、ありますけど。

日本事情とは何か

1984年に1年間のフランス滞在を終え帰国し、金沢大学での日本語教育分野の公募に応募した。1986年には金沢へ移り、改めて日本語教育を担当することになった。

──「日本語・日本事情」というポストがあって、新設、増設のポストなんですね。当時、教養部というのがあって、教養部は1年半の課程なんですけど、要するに外国人留学生担当という形で持った。で、日本語が二コマ、日本事情が一コマ。それと『言語文化』という、これは僕がそういうことをやっていたからなんですけど、これは日本人向け。日本人だけじゃないですね。要するに一般教養としての『言語文化』という科目が一つ、それはもう300人ぐらいの大教室。

日本語だけではない、日本の文化や社会事情までを教えることになった。

──それが僕にとっては非常に大きな、今度は新しい課題になるんです。つまり、今言ったように、『日本語』は日本語を教える、日本語の語彙、文型をテキストに沿って教えていくという授業で、『日本事情』は、日本に関する社会、文化の事情について教えるということになっていたんだけれども、果たしてそういうふうに分けることができるのかどうかと。

ひとりで『日本語』と『日本事情』を教えていると、授業内容の境界線の引き方が難しかった。加えて着任当時は留学生が少なかった。

──3人だけだったんです。で、その3人の面倒を僕が見るみたいな感じだったんです、本当に最初はね。その中で、やっぱり今言った、日本事情って何をやるの?という、そこが一番僕にとっては大きな課題になりました。

「日本文化とは何か」というところから、考えなくてはならなかった。

──日本文化ってこういうものです、と教えることは、できないわけではないんだけど、それで済まないじゃないかという、何となくもやもや感が自分の中にあって。日本文化ってこういうものですよね、ということを教えることのうしろめたさみたいなのを、だんだん強く感じるようになって。もちろん最初から、「これが日本文化です」みたいなことは、もちろん最初から言えない。そうすると、日本のいろんな経済的な状況とか、政治的な状況、あるいは社会的な状況、歴史的な状況とか、そういうものを少しずつ知識、情報として、そういう意味では与えていくという形になる。でも、それは本当にそれでいいのかどうかということが、やっぱりすごく自分の中で納得が、なかなかいかないという状況が、特に1年目の最初の頃、半年ぐらい、非常に強く感じるんですね。それで、つまり、なぜそういうことを、日本文化はこういうものですよ、ということを教えなければいけないのか、ということに疑問を持つようになるんです。

折良く、国立大学日本語教育協議会内部に日本事情部会が発足したという話を聞き、出かけて行った。全国の国立大学で日本事情を担当している教員たちが20〜30名集まっていた。何か糸口が見つかるかと期待したが、参加してみて驚いたという。

──私は何をしたらいいんでしょう、みたいな。どうやって何を教えたらいいかみたいな話ばかり、私は本当に困っている、でも誰も助けてくれない、みたいな。そんな話ばかりが、その部会で起こって、もうちょっとこれは、僕自身も、もちろんそういうところは持っていたけど、持っていたからこそ、それは半分仕事として派遣されて行ったわけですけど、あまりにひどい状況なので、これはちょっと。もう何とかならないかなというんで、ちょうどいた静岡大学の佐々木倫子さん(※現桜美林大学名誉教授)とか、ちょっと遅れて群馬大学の砂川裕一さん(※現群馬大学名誉教授)とかと一緒になって。やっぱりちゃんとした、まともな研究会を作ろうよというんで。研究会を作るためには、やっぱり科研を取らないといけないと。で、当時慶応にいた長谷川恒雄さん(※現慶應義塾大学名誉教授)を引き込んで、科研を取ったのが80年代の終わりから90年代にかけてです。それを、つまり僕自身が解決するための一つの方策として、その研究会を立ち上げる、科研を取る。

自分たちで研究会を立ち上げ、そこでの議論を発表するようになった。出発点は、そもそも日本事情とは、というところからである。

──細かい問題というよりは、日本事情って一体何なんだという、そこです。で、あまりどう教えるかというよりも、特に砂川さんが哲学専攻だったから、日本事情って何だという、もちろん日本文化も含めて、日本文化とは何かという議論を、とにかくまずしましょうというのが発端です。

話し合いを重ね、まずは何をどのように教えている先生がいるのか、全国調査をしようということになった。

──結局、何でもありという結果が出てきた。

日本事情というコンテンツは固定化できない、という結論にたどり着いたのだ。

──日本文化というのは、これこれこういうものだ、みたいなことを簡単には言えないだろうと。そうすると、じゃあ日本文化というのは何なんだというのを、みんなが勝手に自分の頭の中でイメージとして思い浮かべているものを、みんなが勝手に日本文化と言っているだけであって。それを取り出して体系化するということは、当然できないし、すべきことでもないし、じゃあどうするのかということになっていくわけです、だんだんね。

であれば、何に焦点を当てるべきなのか。

──留学生の立場から見れば、留学生の日常生活との関わりというのは、ほとんど考えられずに、もう決まったそれぞれの領域とか、あるいは決められたことを教えるというパターンが非常に多いということは、分かったんですよ。だから、留学生が日本で暮らしていく、生活していくこととの関わりというのは、ほとんどその調査からは出てこなかったわけね。だから、そこはやっぱりきちんと、もっと考えないといけないのではないか、というふうなことは、実態として出てきた。

調査結果を受けて、日本事情に関する辞典の制作に取り組んだ。しかし制作を続けながらも、体系化できない日本事情を網羅的に辞典にすること自体に矛盾と限界を感じていたという 。

──留学生なら留学生一人ひとりが自分の生活と、それから日本の生活とを比較しながら、一体自分にとって日本とは何なのか、というふうなことを考えていくという方向に、行かざるを得ないだろうと。ただ、いきなりそれは難しいから、あるモデルを示して、そこから入っていくのも一つの方法だろうというふうに考えて書いたのが、『日本語教師のための実践「日本事情」入門』(大修館書店)という、これもやはり、ほとんどハンドブック(※『日本事情ハンドブック』大修館書店、1995、(編集)水谷修・細川英雄・佐々木瑞枝・池田裕)と同時期に、大修館から出した本です。それは、ある一つの家族をモデルにして、家族の中のいろんなエピソードをテキスト形式で示しながら、それを読みながら、一人ひとりが自分の生活とモデルの生活を比較して、そこからいろんな議論を作っていければいいなと思って作ったんですけど。結局、そのモデルを示すということによって、また架空のイメージが作られてしまうんですよね。だから、作っている段階は面白かった、つまり教材化する直前までは、とても面白い授業ができたんですけど、教材化されてから、それを教室で使うと、どうも教材がひとり歩きしてしまう。肝心の学習者一人ひとりの声が、あんまり聞こえない。教材を理解するので、日本とは、こういう家族がいるんだ、みたいなところに目がいっちゃうんですよね。

指導する上ではどうしても基準となる形が必要である。しかし、それを使ってしまうと本当の意味での「日本事情」は伝わっていかない。常に、そのジレンマが付きまとった。どうしても答えの見つからない、ある種の挫折感だった。

言語文化教育という発想

1991年4月、日本事情に頭を悩ませていた細川氏は、早稲田大学に移った。日本語センター(現日本語教育研究センター)に増員があったのである。留学生数の急増を受けて、日本語教育の必要性を大学が認識。きちんとしたセンターとして独立するため、声がかかった。早稲田大学へ戻った細川氏だったが、日本語学のみを専門としていた頃との変化に、周囲は驚いていたという。

──もちろん、語学的なことを全くやめたわけではなくて、留学生の誤用の問題とか、いろいろ論文は書いてはいたし、発言もしていたけれども。僕としては、それにとどまっていては駄目だという認識が、もうかなり確立し始めていたので。言語的な問題だけでは解決しないというふうに、それは日本事情の影響もあって、文化的な問題、社会的な問題として考えないと駄目だろうという認識は、もう既に90年代の前半には、ありましたね。

早稲田大学では日本事情のクラスではなく、日本語の上級と中級を担当することになった。そこであえて、日本事情に近い授業を行った。

──何となく巡り合わせでそういうところを持つことになったので、僕は、あえて日本事情的なことを、そのクラスの中でやっていた。ただ、その場合の日本事情的というのは、日本のいろんな問題を教えるというよりも、学生一人ひとりがどんな問題意識を持っているか、みたいなことを話す場を設けて、それをみんなで議論していくみたいな授業を中心にやっていた、個人的にですよ。

当時はカリキュラムも流動的で、教師個人に内容が任されている部分が多かった。98年にセンターから大規模なカリキュラム改革が行われるまで、日本事情と日本語教育との組み合わせに、試行錯誤を繰り返した。

そして、早稲田大学に移って5年が経った頃、再びフランスへ渡る機会がやってきた。

──早稲田とパリ大学との交換交流協定があって、毎年ひとりとかふたりとか、希望者を募って選抜を、一応審査をして、委員会で選んで毎年派遣する、向こうからもひとり、ふたり取るという制度があったんですね。それに応募したということです。

教育から一時的に離れ、自分が抱いていた疑問について、思い切り研究できる1年間である。細川氏はその1年を、「人生で最も刺激的な1年」と振り返る。

──まず、僕としては、ある意味では日本語教育はちょっともう、その時はどうでもよくなったんです、一時的に。それで、もうちょっと言語教育という広い目で見る必要があるだろうといって、フランスですからフランス語教育、特に移民のためのフランス語教育とか、フランス語自体の、フランス人のためのフランス語教育とか。そういう実態を、もうちょっと知りたいと。理論と実践を両方知りたいという思いがあって、何人かのそういうことをやっている人の目星を付けていって、面談を申し込んで、話をして、できれば研究生みたいな感じで授業に出させてもらって、一緒に議論をしようかなと考えていて。

三つほどの授業に参加させてもらった。加えて、関連する研究会について知りたいと考えた。

──一番の収穫だったのは、まずCREDIFという機関があって、それは国立の機関で、フランス語普及センターというところなんですけど、フランス語をどうやって世界に普及するかということを考えているセンター。で、そこに非常に優秀な教育研究者がそろっているというので、そこにまず訪ねていって、何がやりたいのかと聞かれたから、そこは実は研修制度を取っていて、1年間の、もう全寮制でみっちり研修するという、CREDIF研修という世界的に有名な機関でもあったんです。

そこで、ある研究者を紹介された。

──僕は別にフランス語の先生になるつもりもないし、そこに拘束されたくもないし、自由に行ったわけですからね。でも所長さんに会って、何をやりたいかと言うから、言語と文化の問題についてと言ったら、ジュヌヴィエーヴ・ザラトという人がいるから紹介しますと言って、紹介してもらって、彼女がやっている研究会に、まず出させてもらったと。それからパリ3大学で彼女が博士課程のゼミを持っているから、そこにどうかと言われたんで、じゃあそこにも行ってという、その二つですね、一番大きな収穫は。

ザラト氏は「言語文化教育」というものを、細川氏に伝えた。その内容に大きく共感した。

──言語文化というのは、それまでもあって、いろんなところでも聞いていた。でも、言語文化教育という、教育にそれがすべて関わっていくというタームとしては、何となくはイメージしていたけど、タームとしてはっきり聞いたのは、そこの研究会です。

ザラト氏の研究会ではCEFRの立ち上げ人のひとりでもあるダニエル・コスト氏とも知り合い、複言語、複文化主義という概念も学んだ。

──非常に専門的な議論ですよね。だから、多言語・多文化と、複言語・複文化がどう違うのか、全然最初は分からなくて。恐る恐るジュヌヴィエーヴ・ザラトに聞いたら、それはダニエル・コストがきちんと説明してくれるからと言って、その場できちっと説明してくれた。

その考え方に、目を開かされる思いだった。

──多言語・多文化というのは一つの社会を単位として考えていると。で、一つの社会の中にたくさんの言語、たくさんの文化があるということを、社会としてとらえようとするのが多言語・多文化。だからアメリカやオーストラリアは、そういうとらえ方をしてきたと。しかしヨーロッパは違う。社会を単位とするのではなくて、個人を単位とする。個人のなかに複数の言語があり、複数の文化があるというらえ方。これは根本的に違うという解説なんです。

長年もやもやしていたことが晴れるような思いだった。大きな収穫を得て、細川氏は帰国した。言語か文化か教育かと迷っていた博士論文は、言語文化教育で書こうと決意した。

大学院設立へ

フランスで博士論文の骨子を整え、早稲田大学へ戻った細川氏だったが、1997年の春に研究室移転の話が持ち上がった。大学が行う大きな改修工事の影響で研究室の棟が変わることになったのだ。そしてその機会に、日本語センターの将来図を描いて欲しいという希望を伝えられた。

──移転とともに新しい日本語センターを作っていくための、将来図を描いてほしいという命令がきたんです。

そこで、数年前から考えていた案をまとめた。

──早稲田の日本語教育の、非常にほかの大学と違うところは、さっきちょっと話したように、各学部に日本語の専任がいるのではなくて、日本語センターだけにいて、そこで全部集約しているということ。なぜかというと、日本語教員というのが全然、その場で日本語は教えるけれども、教員養成という組織は全然確立していないんだと。早稲田の場合だって、ずっと恒常的に非常勤が足りなくて、困っている。これをどうしたら生産できるかと、教員を。そうしたらそれは、日本語センターの上に大学院を作って、そこで人を育てて、育った人がセンターの教員をするという循環を作ったら、これはもう日本一の組織になりますよと。

金沢大学にいた時から考え始めていたシステムだった。現場の教員不足、養成力不足を目の当たりにしてきた経験を土台にして、さらに博士の養成もできるようにしたいという思いである。総長と相談を重ね、大学院をつくる方針が定まった。しかし、実現に向けては長い道のりになった。提案当初は日本語センターのメンバーも後ろ向きで、実現不可能だという空気が濃かったという。

──会議に出したところ、半分の人は白けた。半分の人は逆に、こんなものが通るわけがない、みたいな。すごく時間がかかったんです。つまり、これでいきましょうというのは誰も反対はしない。だけど賛成もしないという感じで。

相談と説得を重ね、センターの総意として企画書を提出した。次に大学上層部との相談、会議を繰り返した 。

──がたがたしながら。でも、こっちから結構、僕や吉岡さん(※故吉岡英幸早稲田大学名誉教授)や蒲谷さん(※蒲谷宏早稲田大学大学院日本語教育研究科教授)もだんだんやる気になって。いろんな戦術を作っていきましょうよ、みたいな話をして。だんだん、それをちゃんと前向きに考えようという人たちが何人か集まって。人数も少しずつ増えて集まって、やっていく段階で、もう、こちらからこういう計画があるということを、どんどん僕が外部に出していったのよ。つまり、公開していったほうがいいという立場を取ったんです。

行動あるのみだった。

──大学日本語教員養成課程研究協議会かな。大養協。いつも日本語教育学会の前の日、金曜日にやっている組織があるんですよ。要するに、教員養成課程を持っている大学が集まって、そこで早稲田は作りますよと、言っちゃったんです。学内で誰も反対はしていないし、センターとしては決定を出して、総長に出して、構想を出して、もちろん大学は賛成とか反対とかという立場を、そんなにすぐには表明しないから、あとはもう手続きだけ。でも、部局としてそういう意思を持っているということは、別に公開したところで違反でも何でもない。

口に出してしまえば、実現にむけた空気ができてくる。加速し始めた流れは、力を増していった。

──全国大学日本語教育協議会の座長をしていた徳川宗賢さんが、ちょうどそこに来ていて、それはもう昔からの縁があったわけですね。日本事情のときからの縁があって、德川さんが、「ああそうですか、修士課程を作るんですか、じゃあ当然、博士課程も作りますよね」と言ったから、「もちろん当然です」と。もちろん全然、博士課程の話はなかったけど、そう答えた。そうしたらもう、「拍手します」と言って、その場で德川さんが拍手してくださって。で、德川さんはその夜、心臓で亡くなった。

半ば遺言のような言葉に押され、実現にむけて走った。

──いろんな形で学内で、こちらから話題にしていくということを、やっぱりやっていったわけですよ。いろんなリスクはあるけれども、将来的に考えるとやっぱりメリットのほうが大きいんだというふうな話をしたりとかね。それから、いろんな学内の研究会等でそういう話をして、最終的には研究科長会議で、全学のゴーサインが出るわけですね。それは総長というか、理事会がそっちの方向で行こうということを決めていたから。で、だんだん動き出す。日本語教育は、これからどんどん育てていかなければいけない分野なんだからというような論法で、何とか各学部を説得してくれて。あとは、もう文科省との手続きなどのやり取り。

正式に大学院設立が決定し、カリキュラムも設立メンバーで議論し考えた。特に細川氏がこだわったのは「実践研究」という科目である。

──いわゆる「実習」という形では行わない。つまり2週間、3週間どこかに行って実習したって、しょうがないんだと。そうではなくて、もう1年間、指導教員の背中を見るというか、一緒にやることこそ実習だと。だから、それを『実践研究』という科目名にして、「実践研究=実習」と捉えたらいいだろうと。で、そのためには専任教員が、全員ひとコマは、センターの科目を持って、自分で教えるというか、担当する。そこに日研生を、要するに一緒に参加させるというシステムを、通年を通してやりましょうと。これは、ほかの大学では絶対にできない。

今までの経験から感じてきた問題意識をそのまま形にしていった。あえて理想やモデルは設定せず、むしろ教師たちも院生たちも、それぞれ対等に議論ができる環境が重要だと考えた。

──一つ日研としての統一的な見解みたいなのは、出さなくては、いけないことは、たまにあるけれど。それは一つの統一見解であって、みんな同じになる必要はないだろうと。むしろ、ばらばらでいいと。その代わり自分のポジションはしっかり守りましょうと、守るというか、打って出ましょうという感じでしたね。

日本事情や多文化の受け止め方の違いを咀嚼した細川氏が出した、一つの大きな結論だった。

──できるだけいろんな人のところに顔を出して、いろんな意見を吸収して、自分なりの立場を作っていけばいいというふうに、基本的には、スタンスとしてはそういう議論をしてきたんですね。だから、制度的にも副査制度とか、副指導制度とか、演習を幾つも取れるとか、そういうふうな。で、別にずっと同じ先生の演習を取らなくていいんだという、制度的にはそういう保証をして、ぐじゅぐじゅ動くように。流動化するようにしていたんですね。

統一した型を作らず、それぞれの方向性を尊重する。そんな雰囲気が浸透していくのに、時間はかからなかった。

それぞれの選択

日本語センターでは特定の教科書を使用したが、教科書に対する意識は、金沢大学時代からあったという。きっかけは、学部生として受講している留学生だった。教養部で日本語の授業が行われているにもかかわらず、細川氏の日本語の授業に出たいという学生が続けて出てきた。教養部長と話をして、日本語講座を開講することになった。その講座が後々金沢大学での日本語センターへ発展していくのだが、問題意識はその時感じた。

──やっぱりいろんな多様な学生がいて、しかも僕が教えることはできないわけですよ、時間的に。つまり、教養部の授業があって、コマがあって教えているでしょう?ひとコマなら、いや、ふたコマなら何とかなるかもしれないけど、そうすると非常勤の人を雇わないと、それは手当は学生部が出すと言うから、その非常勤をどうやって集めるかとか、集まった非常勤に何をやってもらうのかというのは、やっぱりこちらで決めなければいけないというので、教科書を作りましょうかという、試作版を作りましょうかという話になって、実は作ったんです。

一度は教科書作成を行ったものの、その後、『日本事情』へシフトしていくと、今度は教科書が学習の妨げになる、という体験に頭を悩ませた。

──一人ひとりの、やっぱり描いている文化のイメージは、一人ひとり違うし、それをむしろ出してもらうことが、考えることにつながっていくから。むしろ、さっきもちょっと話題になりましたけど、モデルを与えると、やっぱりとても危ないと。流れが逆になってしまうから、一人ひとりのが出てくるのではなくて、逆にモデルを覚えるという形、受け身になってしまうから、それを防ぐためには、むしろ教材はないほうがいいというふうに、だんだん考えるようになって。

フランス時代を経ても、その考え方は大きく変わらなかった 。

──フランスの交換研究から帰ってきてからは、むしろ本当に、学生一人ひとりの興味関心とか、モチベーションをどうやって形にしていくかという方法に、ずっとシフトしたので、それ以降は、教材に対しては、作ることは駄目だとは言わないけれども、やっぱりなぜ作るのか、何を作るのかということをよく考えないと、むしろ画一的に、大量生産するために、みたいな教材になってしまうでしょうと。それは、教育の本来からはずれるんじゃないかなというふうに、思うようになったということです。教材に関しては。

しかし、大学における日本語教育という組織運営の中で、教科書を避けて通るわけにはいかなかった。

──僕の個人的な立場は、別に教科書を使う必要はない。要するに、基本的には組織としては、いろんな店を持てばいい、広げればいい。その中で教科書を使いたい人がいるなら、教科書を使えばいいでしょうと。別に教科書を決めなきゃいけないという理由はどこにもない、やりたいように、いろんなものを出す。しかし、自分はどういう意図で何をやるかということをきちんとして、それを学生が読んで、学生が自分で選択する。つまり、カリキュラムは組織が作るのではなくて、自分で選択していくことによって学習者自身が作る、というふうにあるべきだというふうに、ずっと思っているんです。今も思っていますけどね。

あくまでも学生の進む方向と意志によって選択されるものであるべきである、という考えは、一貫して細川氏の中にある。

──学習者が一人ひとり、自分がどういうふうに勉強したいかとか、何を勉強したいかというのは、一人ひとりによって違うわけですよね。それは、自分で自覚して、こういう勉強をしたいからこういう授業を取るというふうにしていかないと、それこそ自立的に学習はできないだろうと。なぜなら、この教科書をやったら、例えば20人いたら、みんな同じような能力が付くって、絶対に言えないわけじゃないですか。それは、あり得ないと。どんなにいい教科書を作ったところで、みんな同じような能力を同じように高めるなんていうことは、絶対にあり得ないし、一番素晴らしい教科書だから、一番習得度が早いとか、そんなことも絶対にないわけだから、結局は、万人に通用する魔法の杖は存在しないということになるでしょう?まずそれが前提だと思うんですね。そうだとすれば、一人ひとりの学習者が、自分のやりたい方法、学びたい方法、習得したい方法でやっていけばいいと。で、早稲田のような大きな機関は、それができるわけだから、いろんな店を出すこと。小さいところは、自分のやりたいことを主張して、こういう特色でやっていますという、その特色を出せばいいし、大きいところは、それこそ10通りの方法があるなら10通り、早稲田だって200のテーマ科目があるわけですから、今。200通りの方法がある、その中で好きなものを取ればいい。で、時間を合わせながら自分で、月曜日はこれを勉強し、火曜日はこれを勉強し、午前はこれ、午後はこれというカリキュラムは学生が作ればいいのであって、そこまでいちいち、あなたの日常はこうですよ、みたいなことを組織が強要する必要はないだろうと。

教科書に正解が無いように、学生の目指す道にも、その方法にも、正解は存在しない。それぞれの方法で自身を高めていくしかやり方はないのである。

自分だけの枠を共に創る

日本語教育に携わり始めてから25年以上が経過したが、改めてその道のりを振り返る。

──国語教育で、どうもなかなかなじめなくて、ちょっと別のところにいいところがないかな、みたいに探して、見つけた分野と考えているので、それ以前に存在は知っていたけれども、あんまり自分としては魅力を感じては、いなかったんですよね。それが、やっぱり大学の専任になって、何かを教えるということを始めたときに、一体、広い意味で教育って、何なんだろうみたいなことを考えていたことが、間に挟まっているかな。単に国語科、日本語科というよりも、やっぱり言葉を教えるって何だろう、みたいな。そこは関わっているかな。

言葉の構造を考えていた時代を経て、教育現場で考える枠組みを作ることの難しさを痛感した。

──最初にフランスに行ったときとか、金沢でも前半までは、かなり構造主義的だったと、今振り返るとそう思うんです。やっぱり構造があって、そこに当てはめていくと言ったらあれだけども、そういうことによって学習が進むとか、教育の効果が上がるというふうに考えていた。ところが、それがやっぱりだんだん崩れてきて、どうも構造、枠組みの中に何かを当てはめるというのが、うまくいかない。むしろそうじゃない、もうちょっと人間一人ひとりの、個人の問題をどうやって実現していく、というほうが、本人にとっても重要だというふうに考えるようになるんですね。でも、それを考えると、やっぱり伝統的なというか、いわば文系、語彙を教育目標とする日本語教育には、今度はなじめなくなるわけです。それが日本事情との出会いと関わっているんです。そうして考えていくと、国語教育のほうが、もうちょっとその枠は緩いんですよ。国語教育の目標って、別にそういう意味では、あんまりはっきりしていない。つまり、コンテンツもばらばらだし、はっきり言えば何でもあり。国語教育のほうが何でもありになると。そのあたりを言うと、やっぱり日本語教育というのは、すごく、そういう意味では非常に、言語活動というのをすごく狭くとらえている。

様々な角度から日本語教育、国語教育を捉え、その都度様々な形を見出してきた。そして、一つの正解を目指して効率的に進むやり方は、いずれ行き詰まることを悟った。

──それだけを目指すんだったら、おそらくAIで、人工知能で解決できる問題が、大半が解決してしまうのではないか。そうではない問題に、やっぱり取り組む必要があるかなというふうには、思っているんですよね。だから、それが日本語教育と国語教育を結ぶとか、言語と文化を結ぶとかという問題と、僕の中では、つながっているんですけどね。

たくさんの分野とのつながりを理解し、型通りの考え方を捨て、今あるものを自分が経験してきたものをどのように使うかを考える。その先にこそ、道は広がっていくのだと言う。

──いわゆる標準的な日本語教科書があって、世界中で使われている、日本中でもたくさん使われているような、顔の見えない、誰でも使える、汎用性の非常に高い日本語教科書というのがありますけれども、あれはたぶん、そこに書かれている情報だけを理解するんだったら、AIで十分だと思います。もちろん、それをどう使うかというところが問われているわけでしょう?でも、そうすると、そのコンテンツを絶対的なものと、もうたぶん考えなくて良くなる。だからもうちょっと、固定化したコンテンツを覚えたり、学習したりするというのは、やっぱりそれを乗り越えないと、たぶん駄目だろうと。

そこで、総合的に物事を組み合わせていく方針が重要となる。興味や考えていることを相手に伝え、反応を受け取り議論することで、それは研ぎ澄まされていく。

幼少期は学校を楽しいと思えず、ひとりで過ごす時間が多かった細川氏が、人生の大きな仕事として学びの場を作り上げた。それは、枠の中で順応を求められる環境とは真逆の、自分で自分に合うものを作り上げていく、という環境を整えた結果である。

──やっぱり、人に干渉されるのは嫌だし、面倒くさいし、やっぱり好きに生きたいじゃないですか。自由というふうに言ってもいいかな。自分が自由であるためにはどうしたらいいかということは、やっぱり常に考えてきましたよね。そうするとほかの人も、一人ひとりがやっぱり自由であることというのは、すごく大事だなと思うんですよね。

一方的に何かを教えてもらおうと思っても何も得られない、と細川氏は笑う。それは「自由である」という反面、自発的に行動しない限り何も掴めないという自己責任に終始する、厳しい環境でもある。しかし、自分の力で何かを求め、手探りを続けない限り、どこにもたどり着けない。言葉というもの、文化というものを伝え、それを自分以外の人々の中に新しく芽吹かせるためには、その人自身の中に自分だけの枠組みを確立することが不可欠だ。そして、それは、外から一方的に、あるいは画一的に与えられるものではなく、人々が出会い、共に考え、対話する中で構築されると細川氏の生き様は語っている。